#046 ♾️ Pensamiento narrativo y autismo

Cuatro reglas de supervivencia narrativa, César Astudillo, Sergio Parra, próximo encuentro de la comunidad y mucho más

César Astudillo ha sido compositor de música de videojuegos, guionista y dibujante de viñetas, diseñador y estratega para clientes en sectores tan diversos como el financiero, las telecomunicaciones, los refrescos o la seguridad social, profesor y conferenciante…. Y hoy en día, se define como Asesor de Diseño Estratégico e Innovación.

Pero más allá de las etiquetas, César es, sobre todo, una mente lúcida. Al escucharle hablar, muchos detectamos una capacidad única para analizar la realidad de forma metódica, racional y crítica. Y en este texto nos da algunas de sus claves.

Cuatro reglas de supervivencia narrativa para autistas y alistas

En 2023, a partir del éxito de su ensayo “La realidad no existe”, una multinacional ofreció a Jaime ser el instructor principal de un curso interno apoyado en las tesis que desplegaba en el libro. A mí me llamaron para complementar sus contenidos con ejercicios y sesiones en directo. Y así fue como nos conocimos.

El curso era un recorrido por los distintos tipos de pensamiento que nos ayudan a tomar decisiones de mejor calidad. Había módulos para hablar de pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento sistémico, pensamiento estratégico, y resolución de problemas complejos. Como eran temas que ya me eran familiares por mi profesión, y además me encantaba el enfoque que Jaime les había dado en “el libro del tomate”, el reto de ampliar el pensamiento de Jaime y hacerlo más aplicable al día a día de aquella organización me pareció delicioso.

Sin embargo, a lo largo de toda la experiencia yo no dejaba de preguntarme por lo que me parecía una omisión estruendosa: ¿qué pasa con el pensamiento narrativo?

Una forma atípica de habitar el mundo

Nací autista, igual que mi padre. No he tenido confirmación oficial hasta hace poco, a través de un diagnóstico de doble excepcionalidad con trastorno del espectro autista nivel 1. Pero, a pesar de que mis otras capacidades me han permitido disimularlo con razonable éxito, siempre supe que tenía una forma de captar el mundo distinta de la mayoría. Un estilo de percepción atípico que durante toda la vida me ha dado no pocas satisfacciones y no pocos problemas.

Desde pequeño he tenido que recurrir al razonamiento verbal explícito para entender situaciones, especialmente interpersonales, que los demás comprendían de forma instantánea, instintiva, preverbal. Mi particular combinación de rasgos autistas se siente como si todos los demás hubieran recibido una especie de “memorándum secreto” sobre reglas implícitas de comportamiento o significados ocultos que todo el mundo necesita para desenvolverse con normalidad, pero que tú por alguna razón nunca has recibido, y cuyo contenido debes esforzarte en inducir a partir de examinar, con la precisión de un Sherlock Holmes, los comportamientos aparentemente contradictorios de los demás.

Como si el mundo fuera un chiste continuo ante el que todo el mundo se ríe de inmediato, y tú en cambio tuvieras que deducir trabajosamente la explicación; y una vez encontrada ésta, por supuesto, el chiste no tuviera ninguna gracia pero fuera igualmente necesario reírse aunque solo sea por cortesía y después de un incómodo retraso.

¿Cómo que no tengo “teoría de la mente”?

Durante muchos años se creyó que las personas autistas teníamos dificultades para pensar en términos de “teoría de la mente”: esto es, para entender que no somos los únicos agentes presentes en el mundo, sino que éste está poblado de otros agentes que tienen sus propios estados internos distintos de los nuestros, poseen su propia información distinta, persiguen sus propios objetivos, encuentran sus propias dificultades, y se entrelazan entre ellos en conflictos y alianzas.

Afortunadamente este modelo limitado y centrado en un aparente déficit está bajo revisión: la llamada “hipótesis de la doble empatía” sugiere que las personas autistas y las alistas (esto es, la gente no autista) solo tenemos estilos distintos de comunicarnos mutuamente nuestros estados internos. Los alistas se apoyan mucho en el lenguaje no verbal, el contexto, el subtexto, los sobreentendidos, y los dobles sentidos; los autistas verbales, en cambio, tendemos a recurrir al lenguaje explícito, y a menudo preferimos usarlo de forma literal.

Por exótico que os parezca: si preguntamos “¿Cómo estás?” puede ser porque queramos saber cómo está la otra persona; y si la persona nos contesta “Bien” es posible que lleguemos a la conclusión de que la persona está bien. Menuda locura ¿eh? Pues aprender que, contrariamente a toda lógica, la mayoría de la gente no funciona así, nos lleva toda una vida, y relacionarnos en esos términos “típicos, no lógicos” nos exige un esfuerzo constante.

El caso es que en el campo social, alcanzar lo que los militares llaman “conciencia situacional” y mi antiguo socio Kiko Guirao llama simplemente “leer el partido” es algo que nos cuesta, porque tenemos que hacerlo a base de cuidadosa observación de pistas y posterior razonamiento verbal. En términos de Kahneman, quizá se podría decir que carecemos de “Sistema 1” social. Podemos “leer el partido”, sí, pero solo mediante un uso intensivo de nuestro “Sistema 2”.

Toda una vida haciendo trabajo de campo

Por eso, cuando la gente autista sin discapacidad intelectual nos las arreglamos para navegar los espacios sociales de forma “casi normal”, es porque hemos aprendido desde pequeños a ser auténticos etnógrafos amateur. Me di cuenta de esto cuando mi antigua socia Maritza Guaderrama, enseñándonos en qué consiste la mirada etnográfica necesaria para hacer buena investigación para el diseño, describió con gran precisión lo que es la “capacidad de extrañamiento” y yo percibí inmediatamente que con eso del “extrañamiento” Maritza no estaba describiendo un estado que yo debiera alcanzar con esfuerzo y práctica, sino mi estado natural y continuo.

De manera que lo que llamamos “pensamiento narrativo” (esto es, procesar la realidad en términos de que ésta está poblada por agentes dotados de intenciones y estados internos, que tienen sus propios objetivos y se entrelazan en alianzas y conflictos) para mí siempre ha sido, más que una curiosidad o un modelo descriptivo para apuntar a una actividad continua y semiinconsciente, un conjunto de técnicas de supervivencia aprendidas con mucho trabajo.

La ventaja es que, ahora que las he aprendido, puedo comunicarlas y enseñar a otras personas, tanto autistas como alistas, a usarlas no de forma instintiva sino deliberada, y así tomar mejores decisiones, comunicar, persuadir, y caer de pie en un mundo donde la resonancia entre los relatos internos de todos se encuentra bajo sabotaje constante por la polarización y la intoxicación informativa.

Dejadme que comparta cuatro de estas técnicas de supervivencia. Aunque seáis alistas, os pueden ser útiles.

Regla 1. La realidad se entiende a través de relatos

Querida amiga o amigo alista, deja de pensar en “la realidad” como si fuera algo a lo que tuvieras acceso directo, y en “el relato” como una versión distorsionada, aviesa o interesada de la realidad. Tú también entiendes la realidad en términos de un relato interior, lo que ocurre es que ese relato interior no siempre lo viertes en forma de lenguaje. Tengo malas noticias: no posees tal cosa como el privilegio de acceder a la realidad de forma desintermediada. Todo lo más, puedes hacerlo a través de un relato implícito. Hasta que no lo hagas explícito y lo coloques delante de tu observación crítica, puedes tomar malas decisiones por confundirlo con la realidad. A la gente con inquietudes nos encanta repetir aquello de que “el mapa no es el territorio”, pero a menudo lo hacemos desde la arrogancia de pensar que nosotros sí podemos quitarnos las botas y sentir el territorio de forma directa, a pie descalzo, mientras los demás solo pueden aproximarlo a través de sus mapas. No: tú también usas un mapa, y ese mapa es un relato. Cuanto antes lo aceptes, mejor.

Regla 2. Un dato también es un relato

Ni “dato mata relato” ni “relato mata dato” porque un dato solo es un tipo de relato, y que no goza de ningún privilegio especial frente a los demás tipos de relato. ¿Cuál dirías que es la temperatura media de la Tierra ahora mismo? Si has contestado entre 1.000 y 5.000 ºC, enhorabuena. Si has dado algún valor entre -50 y 50 ºC, estás operando con datos sesgados, como corresponde a tu condición de animal integrante de esa finísima capa exterior llamada biosfera y que no representa ni una cienmillonésima parte de la masa total del planeta, bastante más caliente en su conjunto. Lo más peligroso de los datos es que enmascaran su penosa condición de “relato de parte” bajo una apariencia superficial de objetividad. Por eso tan a menudo nos sentimos más seguros cuando tomamos decisiones basadas en aquello que se puede medir, aunque resulte no ser lo que importa.

Regla 3. Una misma realidad admite muchísimos relatos

Hace ocho años, dirigiendo el Plan Estratégico de Innovación de una multinacional, circulé su primer borrador entre los principales stakeholders internos. La sección de diagnóstico decía que el esfuerzo innovador en la corporación carecía totalmente de impacto en las operaciones, que el único resultado aplicable de los proyectos hasta el momento eran notas de prensa elevando la reputación innovadora del grupo empresarial, y que era necesario girar el barco ciento ochenta grados para pasar a un nuevo estilo de innovación centrada en valor. Las primeras voces en respuesta fueron pidiendo la cabeza del responsable del proyecto en el lado de la empresa cliente. Éste me pidió que el segundo borrador viniera acompañado de un chorro de manguera de bombero de datos que hicieran el diagnóstico incontrovertible. Lo malo es que no había tiempo para obtenerlos, y mucho menos en un ambiente que ya era hostil. Presentamos un segundo borrador en el que no cambiaban ni el plan ni el diagnóstico, pero sí la forma de contarlo: como fruto del excelente trabajo de nuestros predecesores, se habían asegurado cifras anuales constantes de inversión innovadora, y era gracias a este éxito que ahora podíamos subirnos a hombros de gigantes y permitirnos aspirar a un nuevo objetivo: el de dirigir esa corriente constante de esfuerzo innovador a la búsqueda de valor. El plan se aprobó, y los stakeholders internos pasaron de pedir su cabeza a ascenderle dos puestos. El primer borrador era la verdad; el segundo borrador, también. Solo que la segunda de las dos verdades desbloqueaba el potencial de cambio de la organización, mientras que la primera solo creaba anticuerpos. Nuestra tendencia al objetivismo, o dicho de otro modo, nuestro apego al relato implícito y nuestra incapacidad para cambiar a otro relato igualmente veraz pero más adaptativo ante la situación, nos conduce a menudo a pegarnos tiros en el pie totalmente prescindibles.

Regla 4. Un relato es un taxi

Cada vez que tengas que contar un relato para comunicar o persuadir, piensa que lo que pretendes es cambiar el relato que otra persona usa para entender la realidad. Es difícil, pero posible. Una metáfora de lo más útil para lograrlo es pensarlo así: un relato es un taxi que va a recoger a tu audiencia a un punto A para llevarla a un punto B. El punto A es el relato que ya tienen; el punto B, el relato con el que quieres que se queden. La mitad del trabajo para hacer un buen relato es averiguar cuál es ese punto A, y lograr que te perciban como alguien que también está en ese punto de partida. Que tu audiencia y tú tenéis valores, experiencias y preocupaciones compartidas; que existe un terreno común. Al construir ese terreno común, construyes tu legitimidad para hablarles y ser escuchado, lo que Aristóteles llamaba el “ethos”. Una vez estás en ese punto, con una buena secuencia de argumentos racionales (el “logos”) y apelaciones a sus emociones (el “pathos”) ya les irás conduciendo al punto B. Pero hazlo con genuina empatía, jamás con desprecio ni con condescendencia. Todas las personas, alistas o autistas, olemos el desprecio y la condescendencia ajena a cien metros.

Total, que pensar narrativamente no es un lujo literario: es una condición de supervivencia en entornos complejos. Así que espero que estas cuatro reglas te sean útiles. A mí me han servido para llegar a mi edad relativamente ileso. A ti, quién sabe, puede que incluso te lleven al éxito.

🎙️ Episodio de la semana: #248 Sergio Parra: Pulpos, piratas y una realidad infinita

Esta semana, una inabarcable charla con Sergio Parra, en la que hablamos de:

🧑🏫 Un sistema educativo disfuncional

💨 La anatomía de un pedo

✍️ Escritores fantasmas

🐙 El pulpo de la sabiduría

👍 La cara buena del tribalismo

🧍♂️ El individuo soberano

🌊 La democracia líquida

🏴☠️ La política pirata

⚖️ Diferentes moralidades

🕯️ La esperanza de la sabiduría

🌌 Utopías mentales y la infinita realidad

💬 Y mucho más

Web | Apple | Spoti | iVoox | YT

🔒 Novedades en la comunidad

Únete a la Comunidad kaizen para apoyar económicamente el proyecto y acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría con Jaime y a los encuentros digitales.

📅 Para el encuentro de noviembre repetiremos el formato de las últimas ediciones: un libro, una peli y un tema a debatir. En concreto: 📚 Douglas Adams - The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (en castellano: «La guía del autoestopista galáctico»), 🎬 Nicholas Winding Refn - Drive (2011) y el tema: ¿Debería existir una Renta Básica Universal? Ya puedes apuntarte aquí

⚰️ Una reflexión sobre la muerte: su medicalización, quién decide qué es morir y un intento de definición. Puedes leerla en este post.

📚 ¿Qué has leído en octubre? Comparte tus lecturas y descubre las de otros miembros en este hilo.

🎃 Antonio nos cuenta la curiosa manera del desarrollador de videojuegos Toby Fox de lidiar con la presión. Puedes leer la historia aquí.

🧠 Jan reflexiona sobre la mente y la locura a raíz de uno de los temas del rapero Eminen. Puedes leer la reflexión y compartir tus ideas en este hilo.

🥊 NQG 62: Los ovnis, la Rosalia y el resurgir católico

Nuevo capítulo de Nada Que Ganar de lo más variado:

👽 Ovnis

🎤 Rosalía

⛪️ Catolicismo juvenil

🖕 Bullying

🙏 Un año de la Dana

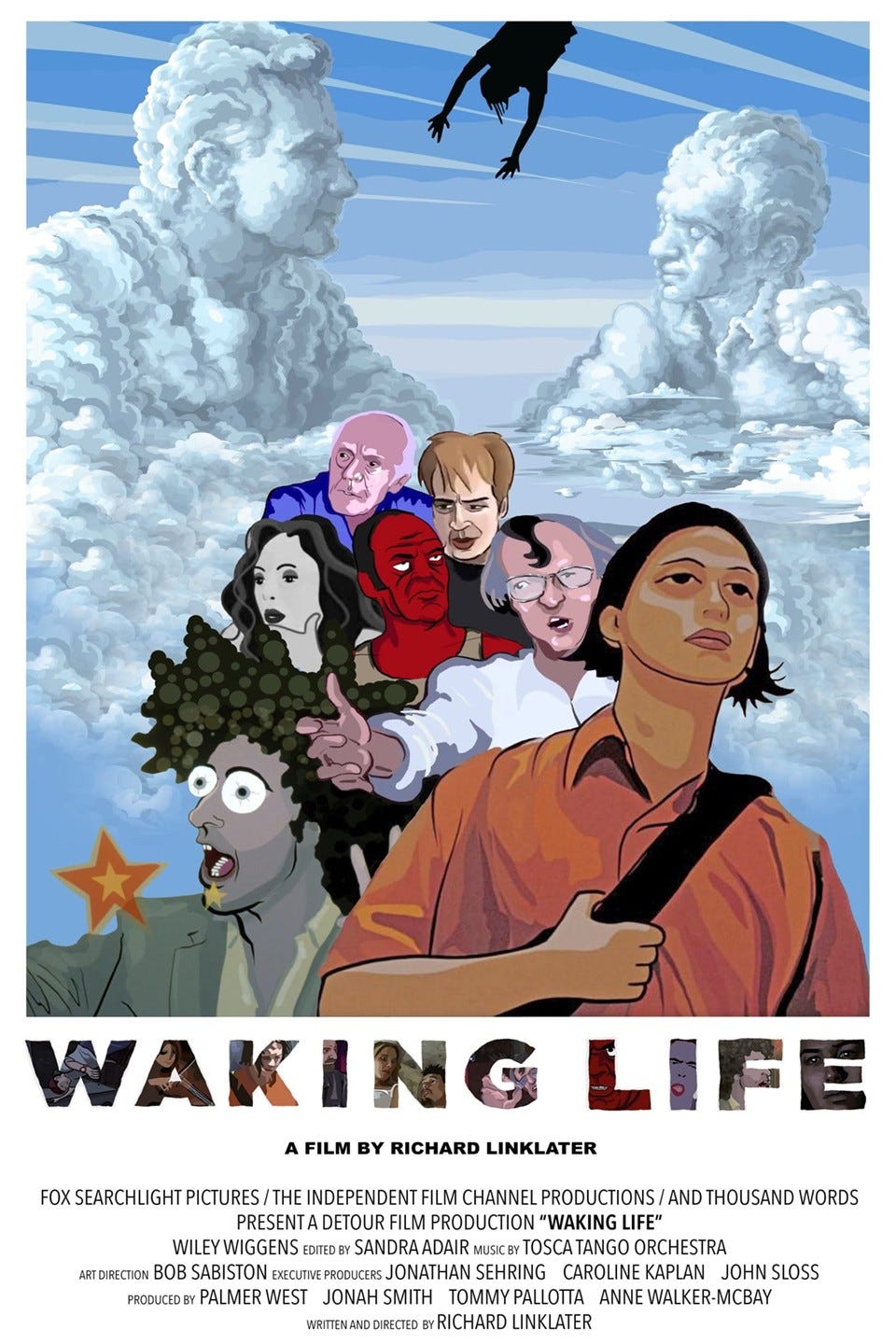

🎬 César nos recomienda: Waking Life (Richard Linklater, 2001)

Si eres alista ¿te gustaría saber cómo se siente que el “estado de extrañamiento”, como dice Maritza Guaderrama, sea tu estado permanente? Mira “Waking life” (Despertando a la vida), la película de 2001 con la que el director estadounidense Richard Linklater hizo su primer experimento en el mundo de la animación. Te garantizo 97 minutos de extrañamiento total, y lo que es mejor… ese efecto puede que se te prolongue durante horas o días tras haber visto la película. Algunas personas odian este filme y ni siquiera lo terminan; otras lo amamos y lo revisionamos periódicamente. Una sucesión de conversaciones y relatos que te hacen cuestionar la naturaleza del sueño, la vigilia, y la realidad, y te contagian de forma muy efectiva la misma duda del protagonista… solo piénsatelo bien antes de verla: ¡esa duda se te podría quedar pegada de forma permanente!

En España, “Waking Life” está disponible para alquiler en Apple TV.

Me ha encantado la newsletter. Enamorado, como imagino que muchos por aquí, de todo lo relacionado con nuestra percepción del mundo, me ha parecido increíble la descripción y la explicación de la forma de relacionarse de las personas alistas (término que además no conocía).

Gracias por compartir!